|

SPARTIZIONE, ESODO

Chiamata, nel novembre del 1947, a dare una risposta costruttiva

ad una situazione già pesantemente compromessa,

l'Assemblea generale dell'Onu si divise nel dibattito e nel voto.

Tra i contendenti, i palestinesi restavano intransigenti

sulla pienezza del loro diritto; i sionisti respingevano, in nome

del principio di uno Stato esclusivamente ebraico, aperto a

un immigrazione senza limiti, la proposta di uno Stato unitario, binazionale. Ma il loro portavoce e futuro primo ministro

di Israele, Ben Gurion, sembrava ora disposto ad accontentarsi di uno Stato ebraico in Palestina, anzichè insistere, come si

era fatto fino a quel momento, per uno Stato ebraico su tutta

la Palestina. Con trentatré «si», compresi quelli degli Stati

Uniti e dell’Urss, contro tredici «no», e con dieci astensioni,

l'Assemblea raccomandò la creazione di due Stati, legati da

un'unione economica e con Gerusalemme come capitale comune, e ne indicò i confini.

Lo Stato ebraico, esteso sul 56,47 per cento della superficie

totale, avrebbe dovuto includere 498.000 ebrei e 407.000 arabi;

lo Stato palestinese, esteso sul 42,88 per cento della superficie,

725.000 arabi e 10.000 ebrei; 1 area di Gerusalemme, dichiarata zona internazionale, avrebbe avuto 105.000 abitanti

arabi e 100.000 ebrei.

Le possibilità di successo della formula varata erano, a quel

punto, assai scarse.

La logica perversa che alimentava gli

scontri aveva acquisito nuovi spazi. Il movimento sionista

leggeva il voto dell'Assemblea come un primo, decisivo successo, da

consolidare e ampliare sul terreno: faceva tesoro della sanzione che la comunità internazionale aveva dato al principio di

uno Stato ebraico, ma ignorava l'altra metà della raccomandazione. Le sue organizzazioni militari passavano, per usare le

parole di Ben Gurion, dalla difesa all'attacco per estromettere

il maggior numero possibile di palestinesi dalle aree destinate

allo Stato ebraico e per penetrare il più profondamente possibile nelle aree destinate all’altro.

Tra i palestinesi cresceva la sensazione di andare incontro a una catastrofe che soltanto

l'intervento attivo degli Stati arabi avrebbe potuto scongiurare.

Ancor prima della partenza degli inglesi e della proclamazione dello Stato di Israele, il 15 maggio 1948, centinaia di migliaia di civili palestinesi erano stati costretti ad abbandonare

le loro case e le loro terre. L’intervento degli eserciti arabi, alla stessa data, trasformò lo scontro in guerra aperta, ma non

ne modifico le sorti.

Sebbene esso sia stato descritto come

un'invasione, tutti i combattimenti si svolsero, in linea di fatto, sul territorio destinato allo Stato palestinese. La guerra

consentì agli israeliani nuove acquisizioni e portò il totale dei

profughi palestinesi a sfiorare gli ottocentomila.

Al termine dello scontro, Israele controllava il ventuno per

cento del territorio destinato all'altro Stato, e, con ciò, il

77,7% del territorio palestinese originario. Il rimanente

22,3% fu annesso (salvo la Striscia di Gaza, passata

sotto amministrazione militare egiziana) al regno di Transgiordania, che mutò il suo nome in regno di Giordania.

A

questa operazione, preventivamente negoziata in segreto tra

Golda Meir, per conto dei sionisti, e il re giordano Abdullah,

Israele diede il suo tacito assenso. Essa contraddiceva, è vero,

il progetto di uno Stato ebraico sulle due rive del Giordano,

caldeggiato attivamente dalla destra sionista. Ma in quella fase

della vita dello Stato, il potere era nelle mani di Ben Gurion e

dei pragmatici, consapevoli sia del fatto che era stato toccato,

per il momento, il limite dei vantaggi consentiti dalla superiorità militare, sia dei vantaggi politici impliciti, per un lungo

periodo, nel nuovo assetto: la scomparsa, cioè, della parola

Palestina dalla carta geografica e dall'attualita

politica e la possibilità di impostare il problema della pace

come vertenza tra Stati, con il riconoscimento arabo dello

status-quo come soluzione obbligata.

Per quanto riguarda le circostanze dell’ esodo dei palestinesi,

vale la pena di segnalare i risultati della ricostruzione

compiuta dallo studioso israeliano Benny Morris, la prima che si basi interamente sui documenti degli archivi di Stato israeliani.

La ricostruzione riguarda trecentosessantanove città e villaggi palestinesi e le motivazioni del loro abbandono, che sono, in

duecentotrentuno casi, attacchi militari israeliani, in quarantuno l'espulsione diretta, in ottantanove il panico creato dalla

caduta o dall’ esodo da città vicine, il timore di attacchi o

voci allarmistiche propagate dagli israeliani a titolo di «guerra psicologica»; solo in cinque casi l'abbandono è attribuito a

ordini di autorità arabe locali («non vi e prova – scrive lo stori

co – che gli arabi auspicassero un esodo in massa o che abbiano pubblicato una direttiva generale, o appelli, per invitare i

palestinesi a fuggire»; vi sono, anzi, indicazioni in senso

contrario).

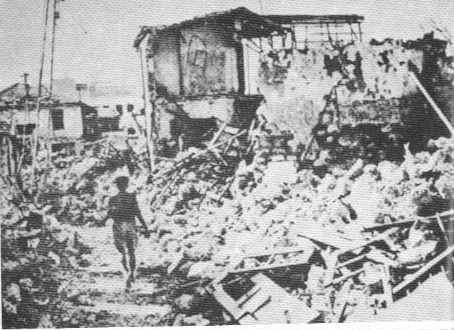

Di un orientamento preordinato israeliano, al massimo livello, verso iniziative atte a espandere il territorio ottenuto e a ri

durre la presenza su di esso dell'altra comunità, mancano, afferma ancora Morris, testimonianze scritte, ma non vi è dubbio che, a un livello inferiore, siano state programmate ed eseguite vere e proprie operazioni e che due successivi comitati

ad hoc, presieduti dal direttore della sezione per la terra

del Fondo nazionale ebraico, Yosef Weitz, siano stati attivi, con

il tacito assenso di Ben Gurion e di uomini di governo, in

quello che veniva eufemisticamente definito il «trasferimento» delle popolazioni; «trasferimento» sistematicamente seguito, in tempi più o meno brevi, dalla distruzione dei villaggi

abbandonati, dal sequestro delle proprietà dei profughi in base alla «legge sugli assenti», dalla ricostruzione e dal ripopola

mento con immigranti ebrei.

Visti retrospettivamente, gli eventi del 1948-49 appaiono come un momento cruciale nella storia del conflitto e nella storia stessa dello Stato ebraico: il momento in cui i consensi all'ipotesi di una convivenza pacifica tra i due popoli cedono il

passo – anche a sinistra, come documenta Morris – alla logica

del «fare ciò che conviene agli ebrei» e la psicosi del piccolo

paese assediato diventa substrato e alibi di una politica di forza, legata alla certezza della superiorità militare.

|